Ilustrísimas y reverendísimas fuerzas vivas todas que pululáis por

este templo de la sabiduría y el conocimiento, que os decantáis por textos

soporíferos ensalzando al dios Hipnos en vez de disfrutar de imágenes poderosas

y edificantes sobre el ser humano y sus formas y maneras de ser aún mejores

personas de lo que ya lo son (¡el que lo sea o quiera ser!), autoridades

domésticas, mayordomos, hermanos todos: hoy es un buen día pandémico, vírico y

con “el moco tendío” para tratar de hablar unos, escuchar pocos o ninguno, y

dormir todos, acerca de un tema o, mejor dicho, unas imágenes que quizás todos

estamos cansados de ver en las iglesias, templos, catedrales, monasterios,

ermitas urbanas y rurales (creo que no se me olvida casi ningún edificio

religioso) y que nunca o casi nunca nos hemos parado a pensar (what is it?) qué

son, qué representan, porqué están ahí y porqué son lo que son, de dónde

vienen, que nos quieren decir exacta y explícitamente. Para quien no lo haya

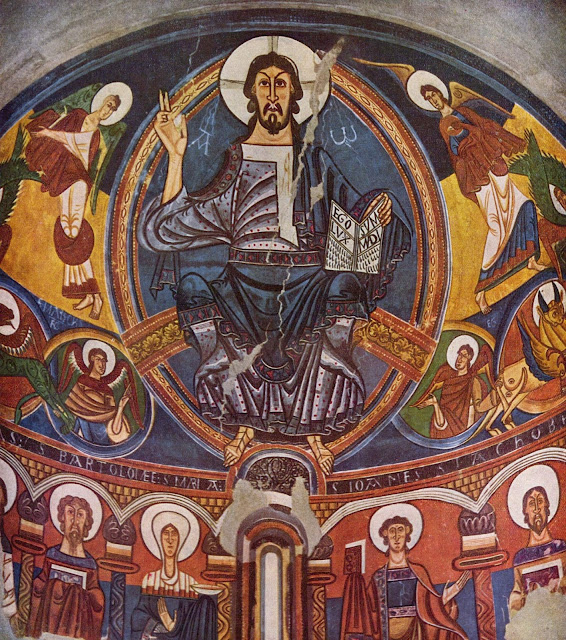

adivinado ya, obviamente me estoy refiriendo a la representación de los cuatro

evangelistas con sus símbolos o iconografía correspondiente: Mateo, Marcos,

Lucas y Juan, o, para los más puristas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San

Juan (evangelista, por supuesto, no Bautista). ¿Quién no ha visitado o ha

estado en un edificio religioso y no ha visto estas imágenes o iconografías

pictóricas, escultóricas o en vidrieras? Son imágenes claras, precisas,

significativas y muy repetidas en todos esos centros y lugares de culto. Son

los símbolos o representación de los cuatro evangelistas, los cuatro vivientes

o, en un argot más erudito, el Tetramorfos.

Pues bien, de eso

trata este nuevo “tostonazo”, del Tetramorfos, de un breve recorrido por esta

iconografía de una manera o forma más didáctica que erudita, más cercana al

pueblo llano que a especialistas en simbología e iconografía religiosa o

expertos en el Antiguo y Nuevo Testamento. Un tostonazo destinado a un público

poco o nada familiarizado con los entresijos o detalles teológicos, simbólicos

e iconográficos que representa el Tetramorfos, a personas curiosas en el tema

que más de una vez se han preguntado por qué están ahí, en esos lugares de

culto, dichas figuras o iconografías. Por lo tanto, y al tratarse de un tostonazo

destinado a todas estas personas, no es un trabajo con rigor científico y

académico, aunque tampoco está tratado como un puro acto de la más absoluta

imaginación, por lo que no debemos buscar en él lo que no se pretende

conseguir.

Aunque ya he dicho

que se trata de la representación de los cuatro evangelistas, muchas veces no

los vemos realmente representados a ellos, sino que vemos a cuatro animales

(mejor dicho, tres animales y un ángel) en vez de cuatro personas. Los animales

y el ángel son el símbolo de cada uno de ellos, las formas (“morfe” en griego)

que se tiene de representarlos. Un ángel, un león, un toro o ternero, y un

águila son las formas o maneras de representar a San Mateo, San Marcos, San

Lucas y San Juan respectivamente. Cuatro evangelistas, cuatro formas,

Tetramorfos; dos palabras griegas, “tetra”, cuatro, y “morfos”, formas. Las

variaciones de los detalles plásticos de esta iconografía se deben a principios

teóricos espirituales del creador, promotor de la obra o mecenas de la misma.

De tal manera esto es así, que no existe un único prototipo artístico para la

representación de los cuatro vivientes o Tetramorfos, sino obras artísticas en

soportes diferentes y con materiales diversos, muy adecuados y acompasados al

tiempo de su creador o promotor.

Lo que sí es común en

estas representaciones es su ubicación dentro del edificio religioso: lo más

cercano posible al altar, a la parte del Evangelio y la Epístola (derecha e

izquierda respectivamente del sacerdote; izquierda y derecha, respectivamente

del fiel que mira hacia el altar), ya que se trata de la representación de los cuatro

evangelistas, no de la imagen de un santo o santa (¡cuidado con no cuidar el

lenguaje inclusivo e incluso inclusiva!) venerado o venerada en dicha iglesia.

Tetramorfos. Biblia de Bury.

Metiéndonos ya en cintura con la faena-tostonazo que

me propongo soltaros a bocajarro y quemarropa debemos primero entender que,

cuando el cristianismo comenzó a representar a los cuatro vivientes o cuatro evangelistas,

un porcentaje elevadísimo de cristianos eran analfabetos, no sabían leer ni

escribir, y mucho menos hacerlo en las lenguas cultas de aquellos años, como

era el latín y el griego. Bastante tenían con entenderse entre ellos en su

propio idioma o propia lengua vehicular (palabrita ahora muy en boga y

politizada hasta la saciedad por motivos monetarios e ideológicos,

fundamentalmente). Por lo tanto, la única manera de poder comunicar a los

fieles cristianos lo que querían decir, representar o comunicar las Sagradas

Escrituras era a través de las imágenes, de las representaciones, fuera en el

formato que fuera: piedra esculpida, pintura, vidrieras, imágenes de bulto,

etc. Esas formas representativas se han venido manteniendo en la historia de la

humanidad y las religiones; de ahí que en todas las iglesias, catedrales,

eremitas y monasterios se mantenga la representación de los cuatro evangelistas

aunque el ser humano ya sepa leer y escribir (otra cosa es que quiera hacerlo;

mucho menos si ello supone un esfuerzo).

Pero lo que quizás no

sepa ese ser humano ilustrado o medio ilustrado (y muy poco iluminado) es de

qué libro o libros de las Sagradas Escrituras procede la explicación de los cuatro

vivientes. Realmente no hay un libro, sino dos (¿se pueden considerar o decir

que son varios si son solo dos?): el Apocalipsis y el Libro del Profeta

Ezequiel. Veamos qué dicen cada uno de ellos.

Comenzamos por el Apocalipsis, libro profético

atribuido a San Juan Evangelista (siento haceros leer; no es mi intención

primigenia, pero …): “… Delante del trono

había como un mar de vidrio semejante al cristal, y en medio del trono y enderedor de él cuatro vivientes

llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente era semejante a un

león; el segundo viviente semejante a un toro; el tercero tenía semblante como de hombre, y el

cuarto era semejante a un águila voladora. Los cuatro vivientes tenían cada uno

de ellos seis alas y todos en torno y dentro estaban llenos de ojos, y no se daban

reposo día y noche, diciendo: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el

que era, el que es y el que será.” (Ap IV, 5-8).

Veamos y leamos ahora

lo que dice otra fuente bíblica que puede considerarse como el modelo en el que

inspiró el autor del Apocalipsis a la hora de describir a sus cuatro vivientes,

el Libro de Ezequiel: “En el centro de

ella había semejanza de cuatro seres vivientes, cuyo aspecto era este: tenían

semejanza de hombre, pero cada uno de ellos tenía cuatro aspectos, y cada uno

cuatro alas. Sus pies eran rectos, y la planta de sus pies era como la planta

del toro. Brillaban como bronce en ignición. Por debajo de las alas, a los

cuatro lados, salían brazos de hombre, todos cuatro tenían el mismo semblante y

las mismas alas que se tocaban las del uno con las del otro. Al moverse no se

volvían hacia atrás, sino que cada uno iba cara adelante. Su semblante era

este: de hombre y león a la derecha de los cuatro, de toro a la izquierda los

cuatro y de águila los cuatro. Sus alas estaban desplegadas hacia lo alto; dos

se tocaban las del uno con las del otro y dos de cada uno cubrían su cuerpo.”

(Ez I, 5-11).

En este último texto

de Ezequiel podemos tener una visión que se podría denominar “cuatro vivientes

clónicos”, seres que compartan una naturaleza física dividida en cuatro formas:

hombre, león, toro y águila. El mismo Ezequiel se encarga de confirmarlo

posteriormente en su mismo libro pero en unos capítulos posteriores; en concreto en el

capítulo X cuando afirma. “Cada uno tenía

cuatro aspectos: el primero de toro; el segundo de hombre, el tercero de león,

y el cuarto de águila. Se levantaron los querubines. Eran los mismos seres vivientes

que había visto junto al río Kebar.” (Ez X, 14-15).

Pormenorizando y

analizando detenidamente los textos de ambos libros, se pueden apreciar ciertas

diferencias entre ellos. Mientras en el Apocalipsis cada viviente viene

identificado de forma individual por su semejanza a un determinado animal, en

el Libro de Ezequiel son cuatro los vivientes que comparten la misma

característica: “Cada uno tenía cuatro aspectos:

el primero de toro; el segundo de hombre; el tercero de león, y el cuarto de

águila.”.

Sin embargo, ambos

textos también tienen una gran similitud: en ninguno de los dos textos que

sirvieron como fuente bíblica se habla de la identificación de los cuatro

vivientes con la representación simbólica de los cuatro evangelistas; ni

siquiera en el Apocalipsis, texto en el que se produce el paso de una identidad

física personal para cada uno de los cuatro vivientes, una identidad física personal

que acabaría identificando a cada uno de los cuatro vivientes con la forma

determinada de un animal: león, toro, hombre y águila.

Iglesia Santa María la Blanca. Villacázar de Sirga.

Palencia.

Dejando a un lado

momentáneamente las razones por las que se identifica cada viviente con un

evangelista diferente, detengámonos un momento en la forma que tuvieron

primigeniamente los teólogos redactores antiguos de la Alta Edad Media en

representarlos.

Ya hemos dicho y hablado en infinidad de ocasiones a

lo largo de todos estos años de tostonazos y adormideras que para que la gente

de esa época, analfabeta hasta las meninges, pudiera entender y aprender las

Sagradas Escrituras, debían de explicárselas por medio de las imágenes (los

métodos audiovisuales tan cacareados de hoy día, que parecen que han sido un

invento de psicopedagogos modernos encargados y empeñados en cargarse la

compresión lectora de la humanidad ahora que ya saben todos leer y escribir;

paradojas de la vida). Esa representación la manifestaron de diferentes

maneras, maneras que aparecen en las diferentes formas y técnicas

representativas. Estos tipos de imágenes podrían ser los siguientes:

- Cuerpo humano y cabeza del viviente.

- Símbolo, es decir, cuatro figuras

independientes: hombre, león, toro, águila.

- Viviente de tan sólo medio cuerpo y alado.

- Hombres escritores de los Evangelios, con el

libro abierto y colocando su símbolo al lado.

- Cuatro ángeles sostienen en sus manos los

símbolos del Tetramorfos, forma ésta última muy difícil de encontrar en

general, pero con diversos ejemplos en la Península, por ejemplo, en el

tímpano de Santo Domingo de Soria.

Iglesia Santo Domingo. Soria.

Las formas y maneras de las expresiones plásticas

del Tetramorfos o de los cuatro vivientes son las encargadas de singularizar y

poner de manifiesto no el trabajo del maestro artesano, sino el pensamiento del

teólogo redactor del programa iconográfico. Son estos detalles los que

representan las ideas del verdadero teólogo de cada una de las obras o

representaciones, pero quizás fuera más la utilización del tipo de

representación en cada edificio religioso, época y lugar que los formatos en

sí, ya que algunos tipos de representaciones no fueron fruto de esas ideas del

teólogo, sino que pudieron inspirarse no sólo en fuentes literarias más o menos

teológicas, sino también en fuentes artísticas, más concretamente en las

egipcias y mesopotámicas. Si nos referimos concretamente a la representación de

los cuatro vivientes con cuerpo de hombre y cabeza o rostro de animal, ese tipo

de representación bien pudieron tener

influencia egipcia en los artistas cristianos. De hecho hay claros

paralelismos entre el halcón solar Horus y el águila de Juan, o entre la leona Sekmet

y el león de Marcos, o entre la vaca celeste Hathor y el toro de Lucas.

Quizás los que halláis llegado hasta aquí leyendo

con gran fuerza de voluntad y con pocos cabezazos dados, tengáis en mente (si

aún la tenéis despejada) alguna que otra representación diferente a las

indicadas anteriormente. Sería otra forma y manera más de hacerlo, tan válida

como las apuntadas anteriormente. Muchas veces, la gran variedad de formas

impide abarcarlas e identificarlas en su totalidad. Desde estas líneas os

exhorto a hacérmelas llegar para tener constancia de las mismas. Por ello os

doy las gracias anticipadamente.

Avanzando y retomando nuevamente la relación entre

los animales del Tetramorfos y su identificación con cada uno de los cuatro

evangelistas, ya hemos indicado anteriormente que ni el Apocalipsis ni el Libro

de Ezequiel dicen nada al respecto; tan sólo se limitan a nombrar la naturaleza

física de los vivientes: hombre, león, toro y águila, pero no hay rastro de los

nombres de los cuatro evangelistas, lo cual es tremendamente lógico ya que, por

una parte, cuando se escribió el Libro de Ezequiel, perteneciente al Antiguo

Testamento, aún no se habían escrito los Evangelios ni habían nacido sus

escritores, por lo que con dificultad podrían asimilar cada viviente a un

evangelista. Lo mismo podríamos decir del Apocalipsis, incluso con más razón,

ya que dicho libro profético está atribuido a uno de los cuatro evangelistas:

San Juan, lo que también invalida que fuera el propio San Juan quién se

autoidentificara con uno de los animales, el águila en este caso. Luego, ¿de

dónde viene dicha identificación o quién o quiénes fueron los que identificaron

y atribuyeron a cada uno de los evangelistas con cada uno de los cuatro

vivientes? Si lógico nos ha parecido que ninguno de los dos libros pudieran

atribuir animales con evangelistas, igual de lógica es la respuesta a la

pregunta formulada anteriormente: “ex nihilo nihil fit”, locución latina que

significa “de la nada, nada se hizo” o “nada surge de la nada”, algo así como

que todo está inventado, no hay nada que no pueda tener algún tipo de

explicación. Pues bien, también en este caso la respuesta puede tener una

explicación o, al menos, un principio de explicación, que no es otra que una

herencia en el tiempo de un pensamiento o una creencia antigua que ha sido

asimilada para beneficio propio o de una comunidad, cristiana o el cristianismo

en el caso que nos ocupa.

Ya los antiguos babilonios creían que los cuatro

animales que componen el Tetramorfos eran los que mejor representaban la creación

por aquello que simbolizaban: el hombre, la inteligencia; el león, la nobleza;

el toro, la fuerza; y el águila, el espíritu. Esta creencia babilónica podría

haber sido asimilada por el profeta Ezequiel y utilizada para escribir su libro

profético, ya que tanto Ezequiel como la fecha en la que se piensa que fue

escrito dicho libro son contemporáneos al fin del imperio babilónico, a

mediados del siglo VI a.C. Por lo tanto, ya tenemos

aquí una pequeña respuesta a la utilización y aparición de esos cuatro

vivientes en el Libro de Ezequiel, como también tenemos una pequeña respuesta a

la aparición de los mismos en el Apocalipsis, ya que, como hemos comentado al

inicio de este tostonazo, el Libro de Ezequiel pudo ser el modelo en parte en

el que pudo inspirarse el autor del Apocalipsis, lo cual demuestra nuevamente

esa herencia y asimilación en el tiempo. Pero, ¿qué respuesta, por pequeña que

sea, podemos dar a cómo se asimiló finalmente a cada viviente con un

determinado evangelista? Creo que en este caso la repuesta es la herencia

histórica, una vez más, y la búsqueda de una analogía entre esos cuatro

animales importantes para los babilonios y el estilo literario o metafórico de

cada uno de los evangelios, su finalidad final o “moraleja”.

Para esa búsqueda y su posterior encuentro

“forzado”, algunos de los llamados Padres de la Iglesia comenzaron a

investigar, pensar, hipotetizar, plasmar todo ello en sus correspondientes

textos y tratar de llegar a un acuerdo entre ellos. Algunos propusieron una

nómina de relación entre el símbolo de cada viviente y el evangelio que

representaba. San Irineo, en su Adversus

haerenses 3.11.8 proponía a Mateo como hombre, Juan como león, Lucas como

toro, y Marcos como águila. San Agustín proponía en su De consensu evangelistarum 1.6.9 y 4.10.11 y en su Tractatus in Joannis evangelium 35.6 a Marcos

como hombre, Mateo como león, Lucas como toro, y Juan como águila. El

Pseudo-Atanasio proponía a Mateo como hombre, Lucas como león, Marcos como

toro, y Juan como águila. Finalmente, San Jerónimo, en su Prologus quattuor evangeliorum propuso a Mateo como hombre, Lucas

como toro, Marcos como león, y Juan como águila, propuesta que acabó triunfando

sobre las demás y cuya primigenia representación en época románica dio forma a

la representación que actualmente aparece en los edificios religiosos, tanto

antiguos como de nueva construcción.

San Salvaddor – Agüero – Huesca.

Pero la propuesta de San Jerónimo no sólo fue la que

identificó o asimiló cada animal con su evangelista, sino que, además,

identificó a éstos con los cuatro momentos salvíficos en los que se puede

dividir la vida de Jesucristo:

- San Mateo – Hombre – Encarnación.

- San Lucas – Toro – Pasión.

- San Marcos – León – Resurrección.

- San Juan – Águila – Ascensión.

“Para San Jerónimo, estos mismos

animales se relacionan con los cuatro momentos más importantes de la vida de

Jesucristo, que corresponden con los cuatro grandes misterios. El hombre,

símbolo de la Encarnación de Jesucristo que nos hace saber que Jesús se hizo

hombre. El buey o toro, víctima de la Antigua Ley, hace relación a la Pasión,

pues el Redentor sacrificó su vida por la humanidad. El león, símbolo de la

Resurrección, esto nos remite a los bestiarios, según los cuales: "Cuando

duerme, sus ojos velan y permanecen abiertos"; para el Leccionario del

Arsenal, el león simboliza claramente la figura de Jesucristo en la tumba:

"El Redentor parece dormido en la muerte, como quiere la humanidad,

pero en virtud de divinidad permanece inmortal y vigila". Hay una

peculiaridad del león que es imagen de la resurrección de Cristo, y que cuenta

el bestiario: "Cuando la leona da a luz a sus cachorros, los alumbra

muertos y los cuida durante tres días hasta que al tercero llega el padre,

exhala su aliento sobre la faz del cachorro y lo resucita. Así, el Omnipotente Padre

Universal, al tercer día, resucitó de entre los muertos al Primogénito de toda

criatura". El águila se relaciona con la Ascensión de Cristo; Jesús se

elevó al cielo como el águila se remonta hasta las nubes: "La Ascensión

está expresada en el vuelo del ave que se dirige al sol sin pestañear, tal como

Jesucristo resucitado." En resumen, siguiendo lo anteriormente mencionado,

se puede afirmar que Jesús fue hombre al nacer, buey al morir, león al

resucitar y águila al ascender al cielo”.

Esta asimilación

propuesta por San Jerónimo vendría fundamentada por el inicio de cada uno de

los evangelios:

·

Hombre

alado (ángel) – evangelio de San Mateo – Encarnación, ya que en su capítulo

primero nos hace un repaso a la genealogía de Jesús y el misterio de la

concepción de Jesús, misterio revelado a San José por un ángel.

·

Toro

(ternero) – evangelio de San Lucas – Pasión, ya que su evangelio se inicia con

el sacrificio en el templo de Jerusalén del sacerdote Zacarías, el padre de San

Juan Bautista.

·

León

– evangelio de San Marcos – Resurrección, cuyo evangelio identifica “la voz que

grita en el desierto” con la del león.

·

Águila

– evangelio de San Juan – Ascensión, ya que el inicio de su evangelio hace

referencia a su elevación teológica cuando escribe: “Al principio era el Verbo,

y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios”.

A partir de esta base teológica, los

teólogos redactores de los programas iconográficos comenzaron a proponer a los

maestros canteros o pictóricos sus diferentes programas, por lo que cada

teólogo acabó adoptando su propia filosofía teológica a esta base común de la

interpretación simbólica del Tetramorfos, una base compleja, como se ha podido

apreciar.

Esa complejidad teológica sólo era

entendible por los teólogos redactores y por muy pocas más personas; si acaso

algún que otro maestro escultor, constructor o pictórico, pero por pocas

personas más, ya que, como hemos repetido y repetido, las personas de la Alta

Edad Media, época en la que se gestó esta base teológica, eran mayoritariamente

analfabetas, por lo que nunca entendieron correctamente y nunca supieron en

realidad que el significado de cada animal o viviente con su evangelista había

nacido de esa síntesis entre los libros bíblicos del Apocalipsis y el Libro de

Ezequiel, además de los textos teológicos de San Jerónimo y demás Padres de la

Iglesia. Eso sí, como buenos “creyentes” y fervores hacendosos de actos de fe

(muchas veces por la cuenta que les tenía; seamos serios) acabaron leyendo de

forma correcta, y en un formato reducido, la equivalencia entre animal y

evangelio (ya por aquellos años de incultura estaba ese “modus operandis”

propagandístico que hacía que algo fuera verdad y calara entre los miembros de

una sociedad si se repetía una y mil veces. ¡Y nosotros creyendo que es una

herramienta propagandística del siglo XX!). Los textos bíblicos eran

considerados en esos momentos verdadera Palabra de Dios, es decir, una verdad

incuestionable, y los textos teológicos de los Padres de la Iglesia eran

criterio de autoridad eclesiástica. Ambas autoridades, junto a su

analfabetismo, hacía que pocas dudas surgieran acerca de aquella verdad cada

vez más arraigada entre los cristianos de aquellos años, verdades y criterios

eclesiásticos que han llegado a nosotros en nuestros días sin apenas modificaciones.

Santa

Comba de Bande – Orense.

Por hacer una pequeña síntesis de

todo lo que se ha desarrollado en este tostonazo, y por no perdernos demasiado

entre tanta maleza dialéctica, hagamos un breve resumen de todo lo aportado

hasta ahora.

Las equivalencias entre los animales

del Tetramorfos y su asimilación a un determinado evangelista para su

reconocimiento por el cristiano a partir de todo lo acontecido y redactado en

su correspondiente evangelio, podría ser la siguiente:

·

San

Mateo – Hombre/ángel – Encarnación – el cristiano tiene que aspirar a

convertirse en hombre porque es el único animal racional.

·

San

Lucas – Toro/ternero – Pasión – el cristiano tiene que parecerse al buey porque

renunció a los placeres para sacrificarse.

·

San

Marcos – León – Resurrección – el cristiano tiene que ser el león porque es

valeroso y, como los justos, renunció a todo.

·

San

Juan – Águila – Ascensión – el cristiano tiene que parecerse al águila que

vuela por las alturas, y que mira al cielo sin apartar la mirada, como el cristiano

tiene que contemplar las cosas eternas.

Jesús fue un hombre al nacer, buey

al morir, león al resucitar, y águila cuando ascendió al cielo (Christus erat homo nascendo, vitulus

moriendo, leo resurgendo y aquila ascendendo).

Esta última afirmación podría ser

una pequeña síntesis de todo lo comentado hasta ahora, síntesis que no deja de

tener su algo de “invención teológica” por parte de los Padres de la Iglesia al

tratar de equiparar cada uno de los evangelistas con un animal del Tetramorfos.

Ellos lo decidieron así. Uno de ellos, San Jerónimo, fue el que “se llevó el

gato al agua” (por seguir con un símil de animal) y, a partir de ahí, todo ha

sido copiar y cantar, si saber realmente porqué se hacía esa representación y

qué mensaje teológico nos querían transmitir. Eso antes, en la Alta y Baja Edad

Media, pero también ahora, no lo olvidemos, ya que, tanto antes como ahora, por

encima de cualquier postulado o mensaje teológico, siempre se encontrará el

criterio espiritual del teólogo redactor, sobre todo, y en mayor medida, en

época antigua, teniendo como tal a la Edad Media fundamentalmente. Por ello y

para ello, existieron libros de teología plástica que interpretaron las

conveniencias del pensamiento de ese teólogo redactor.

Bueno, esto parece que marcha. Ya he

comenzado a oír los ronquidos que presagiaban los pegadizos abrimientos de boca

de los que creían que podían llegar hasta el final de este tostonazo. ¡Ilusos

ellos! ¡No sabían lo que les venía encima! … y es que no aprendemos. Pensamos

que podemos, unidos o unidas, pero realmente no podemos, ni unidos ni unidas

(nuevamente lenguaje inclusivo que a la postre se convertirá en excluyente;

tiempo al tiempo. Pero el tiempo es el gran consolador; pelillos a la mar

dentro de unos años).

Continuará (como en las películas de terror).