¡Saludos de nuevo,

romanicófilos! ¿A que poco a poco habéis perdido el miedo al Arte Románico y a

su arquitectura? Como habéis visto, no es tan difícil ni tan complicado; es

cuestión de ponerse manos a la obra e ir avanzando poquito a poquito, sin

perder nunca de vista en donde nos encontramos y sobre qué época estamos

hablando. En el capítulo “Avanzamos hacia atrás” ya lo pusimos de manifiesto y

lo consideramos imprescindible para poder entender el Arte Románico en toda su

extensión.

Hojeando viejos libros, me encontré uno en el que tenía

anotado unas frases que vienen a corroborar lo que se dijo en ese capítulo y

que en éste quiero volver a recordar: “Cada

época, cada cultura, cada costumbre y tradición tienen su estilo, tienen sus

ternuras y durezas peculiares, sus crueldades y bellezas; consideran ciertos

sufrimientos como naturales; aceptan ciertos males con paciencia. La vida

humana se convierte en verdadero dolor, en verdadero infierno sólo allí donde

dos épocas, dos culturas dos religiones se entrecruzan.” ¿Recordáis como

estaba España durante la Reconquista? ¿Cuántas religiones cohabitaban en ella?

Podemos hacernos una idea de cuan dura tuvo que ser la vida durante la época

del Románico para sus gentes; con qué ilusión, trabajo y esfuerzo levantaron

estas iglesias y templos; qué coste económico y humano tuvieron que pagar por

ello; que sacrificios tuvieron que pasar. Gracias a todos sus sufrimientos hoy

día nosotros podemos deleitarnos en su admiración, podemos disfrutar de su

encanto e incluso podemos seguir celebrando los mismos ritos cristianos y

litúrgicos que ellos celebraban que, a la postre, era el único fin por la que

fueron construidas: el canto y alabanza a Dios, a su Dios, a nuestro Dios.

Bueno, una vez que hemos recordado la época en donde nos

encontramos, románicamente hablando, vamos a comenzar a tratar el tema que nos

toca hoy. Hoy hablamos de las plantas de los templos e iglesias románicas.

Las personas que no estamos muy familiarizadas con ciertas

palabras técnicas o con la jerga arquitectónica, cuando oímos la palabra

“planta”, lo primero que se nos viene a la cabeza es una planta en una maceta:

un rosal, un geranio, un poto, …, cualquier planta o vegetal que tengamos en

casa, y que le vamos echando agua de vez en cuando para que no se seque. Si esa

palabra “planta” la aplicamos a una iglesia o a un templo, no estamos hablando

de la decoración jardinera de dichos edificios religiosos en días festivos

señalados. No. La palabra planta se quiere referir a la fisionomía constructiva

del templo, a qué forma constructiva tiene, atendiendo siempre a su contorno, a

la forma que hacen y configuran sus muros exteriores. Para poder apreciar con

precisión la planta de un templo, la mejor forma de hacerlo es mirándolo desde

arriba, como si lo estuviéramos mirando desde un avión o un helicóptero,

siempre perpendicular a él, para apreciar con todo detalle su verdadera

fisionomía.

Las plantas en el Arte Románico no tuvieron la misma

evolución en cuanto a los elementos que conformaban la arquitectura románica.

No podemos hablar de plantas del primer Arte Románico, plantas del románico

pleno o plantas tardorrománicas. La fisionomía de ellas se debía más bien al

tipo de iglesia, templos, ermitas, y a quienes auspiciaban su construcción.

La tipología de plantas en los templos románicos se ha ido

adaptando a las necesidades y evoluciones de cada época, además de las propias

funcionalidades de los mismos. Pero, como podréis aventurar, no fue, ni mucho

menos, en el Románico cuando se comenzaron a construir las primeras iglesias,

templos, catedrales o ermitas. Las primeras construcciones se las debemos a

Constantino, el primer emperador cristiano, quien promovió la edificación de

templos para la práctica del nuevo culto que él mismo había adoptado como

religión para todo su imperio. Durante esa época se construyeron tres tipos de

edificaciones: los “martiria”, los mausoleos y los baptisterios.

Constantino el Grande

Los martyria eran templos con carácter conmemorativo,

dedicados al culto de los santos o la vida de Cristo; los mausoleos, utilizados

aún en la actualidad fruto de las reminiscencias del pasado, son tumbas

monumentales inspiradas en la tradición funeraria pagana y en la tradición

romana, y por último, los baptisterios, edificios que albergaban la pila

bautismal, dado que la nueva religión (el cristianismo) obligaba a celebrar el

rito del bautismo.

Estos tres tipos de edificios propios de la antigüedad han

ido evolucionando con el paso del tiempo y con el cambio en las funcionalidades

de cada uno de ellos que el cristianismo ha ido modificando, llegando a

albergar en un solo edificios a dos o incluso a los tres tipos anteriores. En

periodo románico, como periodo central entre el mundo antiguo y el

contemporáneo, se construyeron edificios que albergaban partes de los tres

edificios anteriores antiguos, dando como resultado unas edificaciones

personalizadas, diferenciadas por su funcionalidad y necesidades comunales.

Esas diferencias fueron las que terminaron de confeccionar el tipo de planta

que debía construirse para una iglesia, templo, catedral o ermita.

Las plantas de las construcciones religiosas románicas están

muy diferenciadas. Entre ellas vamos a tratar de aprender a diferenciarlas unas

de otras. De esta comprensión diferenciadora podemos inferir el uso que las

gentes que auspiciaron y ayudaron en su construcción querían dar a esas

edificaciones religiosas.

Planta basilical: la planta basilical proviene de las formas

constructivas de las basílicas romanas, donde se estructuraban en forma

rectangular, con una sola nave y con un pequeño ábside al final, donde iba

ubicada la deidad o, más anterior en el tiempo aún, donde se sentaba el magistrado

romano a modo de repartidor de justicia o como recepcionista del pueblo para

pulsar sus demandas sociales o de cualquier otra índole.

Este tipo de planta pasó a formar parte de la arquitectura

de los primeros tempos o iglesias erigidas en el estilo románico, lo que se

denomina primer románico. Constaban de una sola nave, con un ábside en la parte

oriental y la puerta de acceso en la occidental o bien en la meridional. Al

formar parte del primer románico, su evolución tuvo lugar en la zona catalana y

parte de Aragón, sobre todo en la provincia de Huesca en esta última comunidad.

Ermitas con este tipo de planta las tenemos en San Caprasio,

en Santa Cruz de la Serós (Huesca), Busa, Lárrede, etc, todas ellas en la

provincia de Huesca, ermitas que podrían considerarse como el paradigma de este

tipo de plantas edificadas dentro de todas las características propias del

primer románico.

Arriba: planta de San Caprasio, en

Santa Cruz de la Serós, (Huesca); debajo: planta de San Aventín, en Bonansa

(Huesca). Ambas ermitas son de planta basilical de una sola nave.

Con la llegada del románico pleno, la planta basilical no se

transformó como tal, sino que las iglesias pasaron a tener tres naves de forma

rectangular, también de clara influencia romana, con el fin de albergar a más

feligreses y canónicos, fruto de un mayor crecimiento demográfico y a unas mejores

condiciones de vida social de la población. A veces, estas iglesias tienen

transepto, pero en este caso está desarrollado, y la cabecera se remata con

tres ábsides semicirculares. Ejemplos más característicos de este tipo de

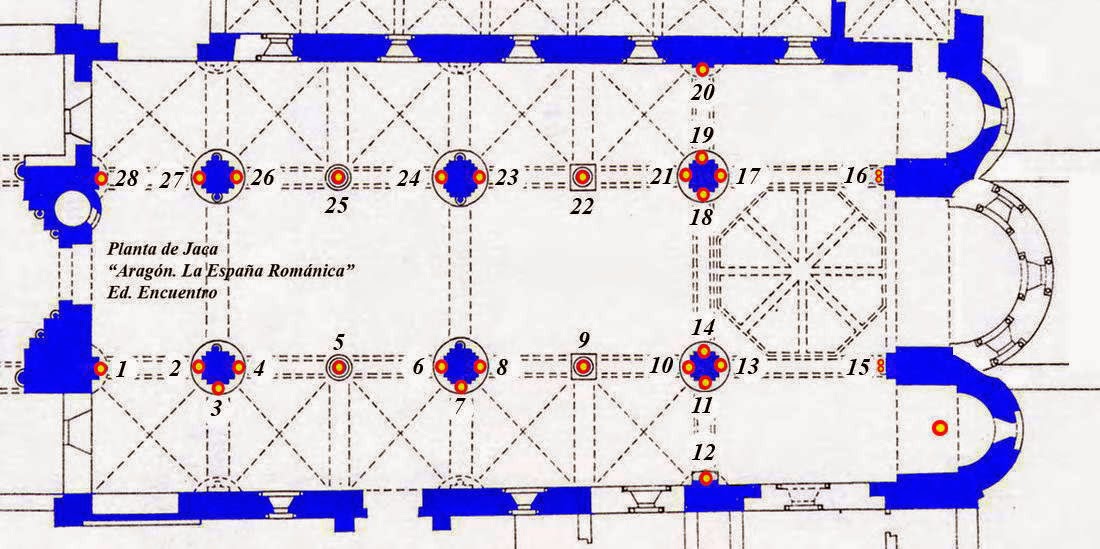

planta: catedral de Jaca (Huesca), catedral de Zamora, iglesia de San Martín de

Frómista (Palencia).

Arriba: planta de la catedral de

Zamora; debajo: planta de la catedral de Jaca (Huesca).

Debido a la evolución de la religiosidad y a los cambios

sociales que se fueron produciendo con el paso del tiempo, las iglesias de

planta basilical no podían albergar a tantos feligreses que acudían a ellas.

Además, el aumento de canónigos en dichas iglesias obligaba a tener más

espacios para la celebración de los actos litúrgicos, lo que derivó en las

iglesias de planta de cruz latina.

Planta de cruz latina: la planta de cruz latina deben su nombre

a la forma constructiva que poseen, ya que simulan una cruz latina propiamente

dicha: un brazo largo cortado por uno mucho más corto a una distancia de un

tercio aproximadamente de la iniciación del brazo largo. La siguiente figura os

muestra una cruz latina.

Cruz latina

Os muestro a continuación una cruz griega para que la podáis

comparar con una cruz latina y, de paso, aprendéis algo nuevo, que al fin y al

cabo es de lo que se trata, de aprender, mejor aún si es de una forma amena

como es en este caso. Deciros que también hay iglesias y templos con plantas de

este tipo de cruz, pero ninguna de ellas es románica, por lo que no se adecuan

al tema central de nuestra historia.

Cruz griega

Continuando con las iglesias y templos con planta de cruz

latina, estás se generalizan a lo largo del Románico. Formadas por una o más

naves longitudinales más otra transversal (transepto), el crucero se sitúa en

la intersección de ambas, y como remate, formando la cabecera, los ábsides o

capillas semicirculares en número de tres, cinco o incluso siete.

Arriba: San Adrián de Nepas

(Soria); debajo: Santa María de Chalamera (Huesca).

¿Podéis apreciar el parecido de estas plantas con la cruz

latina mostrada anteriormente? ¿Verdad que es muy parecida? ¿Entendéis ahora

todo lo explicado en el capítulo anterior relacionado con el simbolismo de un

templo y su forma de cruz tratando de representar a Cristo crucificado? Ahora,

nuevamente, os dais cuenta que en el Románico todo está interrelacionado, que,

como decimos siempre, nada se deja al azar, todo tiene su razón de ser.

A los pies de este tipo de iglesias o templos se suelen

levantar las torres de campanas flanqueando la fachada principal, aunque

también pueden aparecer en la cabecera, en los brazos, en el crucero o incluso

aisladas. Estas torres tienen un claro significado simbólico del vínculo entre

los hombres y Dios, así como un levantado testimonio del poder de la iglesia,

visible desde cualquier punto del entorno.

Este tipo de construcciones busca producir una emoción

estética de carácter religioso, desde la planta de cruz latina hasta los muros,

pilares o cúpulas que conllevan un simbolismo. El templo era el lugar de

encuentro del hombre con Dios, para lo que es necesario un clima apropiado que

en el Románico era el silencio y la penumbra.

Iglesias de peregrinación: estas construcciones se sitúan entre

el Románico pleno y tercer románico, y son consecuencia de la evolución de las

iglesias de planta de cruz latina y del auge del fenómeno de las

peregrinaciones, fruto de un cambio de mentalidad religiosa que se produce en

casi toda Europa. Con el fenómeno de las Cruzadas, las gentes viajaban a Tierra

Santa para pedir la remisión de sus pecados, conseguir plenas indulgencias o

simplemente visitar la tierra y la tumba de Jesús. Al aumentar las dificultades

y peligrosidad en los trayectos de dicha ruta, los feligreses optan por visitar

lugares más cercanos y menos peligrosos, por lo que eligen Roma como final de

su trayecto para orar en las tumbas de San Pedro y San Pablo, solicitando las

mismas prerrogativas que en Tierra Santa. La degeneración mercantil que se

produce en dicha ciudad por la avalancha de peregrinos hace necesario buscar

otros lugares de peregrinación. La aparición del cuerpo de Santiago en

Compostela convierte a esta ciudad en una nueva opción de viaje, una nueva ruta

de peregrinaje que conllevará, como una consecuencia más, la evolución y

modificación de las iglesias de planta de cruz latina en iglesias de

peregrinación.

En este tipo de iglesias, la planta de cruz latina continúa

siendo la característica principal atendiendo a la forma constructiva de su

planta. Al tener naves laterales, éstas se prolongan a lo largo, llegan al

transepto y continúan su recorrido hasta envolver al presbiterio, zona del

altar mayor y el coro para los clérigos, dando lugar a un nuevo especio

denominado girola o deambulatorio.

Deambulatorio o girola

Este nuevo espacio era utilizado fundamentalmente por los

peregrinos, que podían visitar, pasear, descansar o dormir en dichos espacios

de esas iglesias sin molestar al resto de la feligresía cuándo ésta estuviera

celebrando actos litúrgicos. Además, era un lugar, llamémosle higiénico, ya que

el peregrino, fruto de tanto día de caminata, desprendía un olor nauseabundo

que igualmente molestaba a los fieles. Estos espacios separaban,

momentáneamente, a fieles y peregrinos.

Cuando estas iglesias eran aún más monumentales, las naves

laterales podrían estar cubiertas con una galería abierta a la central por

medio de arcadas. Este nuevo espacio en alto se denominaba tribuna, teniendo una función aún más “peregrina” que la parte de

debajo de las naves laterales, pudiendo llegar a ser utilizada como verdadero

hospedaje de peregrinos durante varios días.

Tribuna de la catedral de Santiago de

Compostela

Así mismo, a los pies de las iglesias de peregrinación,

suele haber una pequeña nave transversal, denominada nártex si está dentro del templo, o atrio si sobresale de la fachada. El nártex, a veces llamado galilea, es una especie de porche de

magnífica decoración y configuración, ubicado a la entrada de la fachada oeste.

El acceso al nártex suele estar partido en sentido vertical para mejor

sustentación de lo superior, mediante una columna decorada llamada parteluz. Obviamente, cuando existe esta

construcción en el lado oeste es porque existe una puerta de acceso en esa zona

que, a veces, es la principal.

Parteluz. San Vicent (Ávila)

Estas iglesias son las construcciones más monumentales y

completas, situadas en las principales rutas de peregrinación. En España, la iglesia

de peregrinación más importante es la catedral de Santiago de Compostela, el

final de todo el camino de Santiago, la principal ruta de peregrinación que

tenemos en España, y a la que tantas veces hemos hecho referencia en este

recorrido amigable que estamos haciendo por el Arte Románico.

Plantas centralizadas: también llamadas de nave central, en las

que el altar estaba en el centro y la nave tenía forma circular o poligonal.

Estas construcciones suelen estar asociadas a las órdenes militares, quizás

siendo una referencia a la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalem.

Quisiera recalcar que, al contrario de lo que se dice en

círculos muy alejados del Arte Románico, este tipo de planta no fue exclusivo

de las órdenes militares, en especial y concretamente, de la Orden del Templo

de Jerusalem, los comúnmente llamados Templarios, ya que éstas órdenes

emplearon también plantas rectangulares en sus construcciones.

Fue en plena Alta Edad Media (siglo XI), y gracias a las

Cruzadas, cuando volvieron a construirse edificios de planta centralizada,

tomando como referencia el Santo Sepulcro de Jerusalem, empleando formas más

generales, como la circular, la cuadrada y la poligonal.

En la antigüedad, los edificios de planta centralizada

tenían un carácter funerario y conmemorativo. En el centro se ubicaba el

sarcófago o la escultura de la deidad, alrededor de la cual se situaban los

asistentes a la ceremonia. Inevitablemente todos los ojos de los asistentes

miraban al mismo centro del edificio, haciendo muy difícil que los ojos de

todos ellos no se fijaran en el sarcófago o escultura.

Las plantas centralizadas también siguieron su evolución, al

igual que el resto de plantas. Estas plantas podían ser, además de tres tipos:

a)

De planta circular, continuando los modelos

de el Panteón de Roma y la Anastasis de Jerusalem. En España tenemos dos focos

principales de templos o iglesias de plantas centralizadas circulares:

Cataluña, con templos como San Miguel de la Plobla de Lillet, o San Jaume de

Villanova entre otras muchas, y la zona de Castilla y León, siendo la iglesia

de San Marcos en Salamanca el referente más característico de este tipo de

construcciones.

Arriba: iglesia de San Marcos

(Salamanca); debajo: planta de la iglesia de San Marcos (Salamanca)

b)

De planta poligonal, conectadas con la

Anastasis de Jerusalem (¡vaya palabreja! ¡¿eh?! Otra más para nuestro

diccionario románico. No os preocupéis; al final del capítulo os lo explico un

poco mejor) se suele escoger el octógono, ya que esta cifra se relaciona con la

Resurrección de Jesús; no en vano, para algunos teólogos (… y yo me doy mus en

este tema) Dios creó el mundo en siete días, y la Resurrección de Jesús marcó

el octavo día de la Creación Divina. Por este motivo, esta figura geométrica se

empleó tanto en los templos de carácter bautismal como en los funerarios. Los

focos más principales de este tipo de construcciones en España los tenemos en

Navarra, con Santa María de Eunate en Muruzabal y el Santo Sepulcro en Torres

del Río, y en Castilla y León nuevamente, con la iglesia de la Veracruz de

Segovia, de planta dodecagonal en vez de octogonal.

Planta y sección de Santa María de

Eunate. Muruzabal (Navarra)

Iglesia de la Veracruz (Segovia)

Iglesia del Santo Sepulcro. Torres del

Río (Navarra)

c)

De planta cuadrada y tetralobulada,

menos frecuente que los dos tipos anteriores, pero que destacan por su modesta

forma constructiva. El ejemplo más claro lo tenemos en la capilla del Espíritu

Santo, en Roncesvalles. Las planta tetralobuladas surgen de las plantas

cuadradas a las que se le añaden capillas a cada uno de sus lados.

Capilla del Espíritu Santo.

Roncesvalles

Fundamentalmente, y a modo de resumen, las plantas

centralizadas, en cualquiera de sus tres tipos, se inspiraron en el deseo de

conmemorar la Pasión de Cristo, por lo que la planta centralizada pasó a

simbolizar la muerte y resurrección de Jesucristo.

Una vez que ya conocemos los diversos tipos de plantas que

se dan en las construcciones religiosas del Arte Románico, realizaremos unos

pequeños ejercicios prácticos para ilustrar todo lo dicho anteriormente. Veamos

diversos tipos de plantas de iglesias románicas, más o menos grandes, en las

que se identifican perfectamente algunas de las partes que ya conocemos por

haberlas tratado en capítulos anteiores.

Comencemos por la planta de una iglesia más o menos pequeña,

de tres naves: una central y dos laterales. Es la planta de la iglesia de San

Martín de Frómista (Palencia). Fijaos en la orientación, de la que ya hemos

hablado antes.

San Martín de Fromista (Palencia)

La

iglesia en cuestión es la siguiente, vista desde el este:

Vista de la parte este de San Martín de

Fromista (Palencia)

Veamos

ahora la planta de una catedral románica con planta de cruz latina. También

aquí se observan los diversos elementos constructivos ya conocidos, incluso

alguno que otro perteneciente a las iglesias de peregrinación propiamente

dichas, como la girola o deambulatorio.

Planta

en forma de cruz latina de una catedral románica.

Y ahora, una preguntilla

un tanto maliciosilla: ¿sabéis a que catedral románica pertenece el esquema de

la ilustración anterior? ¿No? ¡Fijaos bien! ¿Nada? Una pista: es esta catedral

muy famosa muy andarina, y no

precisamente porque se mueva sola.

¿Seguís sin

poder identificarla? Es normal que alguno de vosotros no la halláis

identificado, ya que su fisionomía exterior ha cambiado mucho desde que

comenzara su construcción. Pues bien, la maqueta de la ilustración anterior

pertenece, ni más ni menos, que a la catedral de Santiago de Compostela. Sí, a

la del Pórtico de la Gloria, la del abrazo a Santiago. Se comenzó a construir

en el siglo XII y se termino en el XIII. Desde entonces, han sido muchos los

incendios que la han asolado, y muchas y diversas las restauraciones que se han

llevado a cabo en su interior, con el fin de preservarla para que nosotros la

podamos admirar y disfrutar. Lo que vemos hoy día no se parece mucho a lo que

en el siglo XII se consiguió, sobre todo externamente, pero al menos en el

interior, los principales elementos constructivos de una catedral románica aún

hoy los podemos apreciar sin que el paso del tiempo ni la mano del hombre los haya

modificado.

Si

en la ilustración de la maqueta de la catedral de Santiago de Compostela

identificamos muchos de los elementos constructivos, en esta otra aparecen

perfectamente claros:

Además de estos

cuatro tipos de plantas, en la época del Arte Románico, también se construyeron

otros tipos de edificaciones y de iglesias.

Hemos dicho en

más de una ocasión que una de las características más definitorias del Arte

Románico es la ubicación de pintoresquismo que tienen sus ermitas y templos, la

ruralidad de sus construcciones, muy variadas éstas y construidas con peores

materiales. Son ermitas o iglesias muy pequeñas y muy numerosas e toda la parte

septentrional de España, que normalmente dependían de los señores laicos o

eclesiásticos, y no de grandes monasterios o de las catedrales de ciudades

importantes. Las plantas de estas edificaciones eran plantas de una sola nave

con ábside en la cabecera, muchas de ellas con igual altura entre ábside y

nave.

Otra de las

edificaciones más prolijas en el Arte Románico fueron los monasterios, aunque

este tipo de construcciones las dejaremos para un posterior capítulo

monográfico.

Edificaciones

civiles, castillos y puentes también fueron construcciones muy frecuentes en el

Arte Románico. Dentro de las edificaciones civiles sobresale el Palacio de los

Duques de Estella (Navarra), que permanece en un gran estado de conservación,

no pudiendo decir lo mismo de otras edificaciones civiles, de castillos y

puentes. Una vez que éstas dejaron de cumplir la función para la que fueron

creadas, fueron abandonadas a su propia suerte, y fue el tiempo, con el

beneplácito de la desidia del hombre, las que hicieron que todas ellas se

vinieran abajo, y desapareciera un rico patrimonio cultural que nunca más podrá

ser reconstruido ni recuperado.

El caso de

templos, ermitas e iglesias es distinto, ya que la mayoría de ellas aún cumplen

con la función para la que fueron creadas: ensalzar y alabar la Gloria de Dios.

Gracias a esa terca y persistente actividad a través de los siglos, ha sido

posible evitar la desaparición de estas construcciones para poderlas admirar

hoy día en su casi plenitud, pues casi la mayoría de la totalidad de ellas

padecieron la enfermedad de la restauración por parte de la mano del hombre

contemporáneo nuestro, que no suyo, y sufrieron la degradación de sus bellas

características en aras de una autosatisfacción o autocomplacencia artística de

quienes, dejando de lado la extemporalidad, quisieron convertirse en Magister

Muri modernos logrando unos resultados pocos aplaudibles. Respetaron las

plantas, ya que si no lo hubieran hecho, la restauración se hubiera convertido

en una nueva construcción de un nuevo estilo arquitectónico; es lo que

realmente sucedió en muchas de ellas cuando se atisbaba en el horizonte el

cambio del Arte Románico en el Arte Gótico.

Espero que de

nuevo hayáis disfrutado de este tema con nombre más “vergelero” que artístico,

pero que, nuevamente, nos ayuda a conocer un poquito más el Arte Románico.

¡Hasta pronto!

NOTA FINAL SOBRE LA ANÁSTASIS

En arquitectura, se llama Anástasis al espacio de la iglesia

o templo donde se representa la escena de la Resurrección de Jesús, pero se

conoce realmente por Anástasis, al descenso de Jesús a los infiernos o al Limbo

de los Patriarcas, con el fin de permitir la entrada de los santos en el Cielo.

Este episodio está narrado en el Nuevo Testamento, en concreto

en el evangelio de San Mateo (Mt 27, 52-53, donde dice: “… se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que estaban

muertos resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de

Él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos.”.

El descenso de Jesús a los infiernos fue confundido en la

tradición cristiana con el inframundo, con el Limbo de los Patriarcas, que,

como ya he dicho antes, era el lugar donde permanecían las personas que había

sido santas en sus vidas, pero que esperaban la resurrección de Cristo para

ascender con Él a los cielos. Este hecho es conocido como la Anástasis de

Cristo.

Su revelación hizo que el espacio que ocupaban el lugar

donde se representaba la escena adquiriera el nombre de Anástasis o zona de la

Anástasis.

La iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalem toda ella recibe

esta denominación, ya que, según la Biblia, en este lugar es donde precisamente

aconteció la Anástasis.

Templo de la Roca. Jerusalem.

No a servido para nada q mierda��

ResponderEliminarfan

Eliminarx2

me sirvió demasiado, graciass, agradeceria si pusiera las referencias

ResponderEliminarMuy interesante. Muchísimas gracias por contribuir a difundir conocimiento

ResponderEliminar